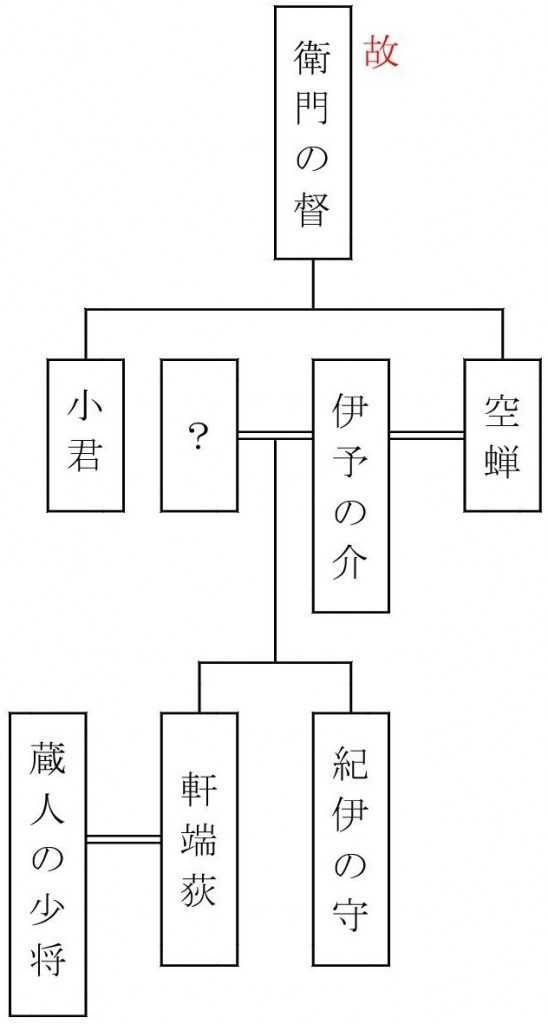

ところで、あの伊予の介の所の小君が二条院に参上することがあったのですが、

光る君が空蝉に対して以前のようなお言付けをなさらないので、

すっかり嫌われてしまったのだと思うとつらく思っていたのですが、

光る君が病床に伏せっていらっしゃるという話を聞くと、さすがに嘆いておりました。

夫とともに、遠く伊予の国にくだることになっているのを、さすがに心細く思って、

私のことはすっかりお忘れだろうかと、試しに、

「お聞きして心配しておりますが、口に出すわけには・・・。

問はぬをもなどかと問はで程ふるにいかばかりかは思ひ乱るる

〔お見舞いもせずにいることを、どうしてかとお尋ねくださらずに過ぎましたが、私もどんなにか思い乱れていることです〕

生きている甲斐がない気がいたします」

と文を差し上げました。

久しぶりの空蝉からの手紙でした。光る君はこの女への愛情もお忘れなってはおりません。

「生きている甲斐がない、とは誰が言うおうとしていたことだろうか。

空蝉の世はうきものと知りにしをまた言の葉にかかる命よ

〔あなたとのはかない関係はつらいものだと思っていましたが、あなたからこのような文をいただき、また期待をかけて生きていこうと思うこの命です〕

頼りないことです」

と、手も自然と震えながら乱れ書きなさっているのが、いっそう美しい雰囲気でした。

今なお、蝉の抜け殻のように脱ぎ捨てた小袿をお忘れにならずにいることが、いじらしくもおかしくも思えました。

こうして細やかに便りを交わし申し上げるものの、お会いしようとは思っておりませんでした。

ただ、さすがに、まあまあ悪くない女だったと思われて終わりにしたい、と思っていたのです。

同じ家に住むもう一人の女は、蔵人の少将を夫として通わせているという噂を耳になさいました。

「奇妙なことだ。少将はどう思っているのだろう」と、少将の心の内も気の毒で、

また、その女の様子も知りたかったので、小君に手紙を託しました。

「私が死ぬほど強く思っている心を、知っていらっしゃいますか。

ほのかにも軒端の荻を結ばずは露のかごとを何にかけまし」

〔たった一夜でもあなたと契りを結んでいなかったら、ほんの少しの恨み言でも何にかこつけて言うことができたでしょうか〕

背の高い荻に結びつけて、「誰にも見つからないように」とおっしゃいましたが、

「小君がしくじって、少将もこの文を見つけて、この女に最初に手を付けたのが誰であったか知られたとして、

その相手が私だというのだから、許してくれるだろう」と思っている、その傲慢さは信じられません。

※雰囲気を重んじた現代語訳となっております。

まさかの空蝉。笑

まだ過去の人じゃなかったのか、っていう。

それにしてもね、最後の光源氏の心中を語った部分、どうですか!

酷いですね、相変わらず。

語り手もあきれてものが言えない、と言っております。笑

ただまあ、蔵人の少将と結ばれているところに横やりを入れたわけではないので。

しかし、その言い方というか考え方というか、腹立つわー。

<<戻る 進む>>